Los aniversarios en años altos de la vida, y más si son categóricos como el de un sesquicentenario, abundan en perfiles felices sobre la existencia que se celebra. Por iguales afanes conmemorativos se suele retacear lo que pueda haber habido de errores, debilidad y confusión en la dirección recta del camino elegido.

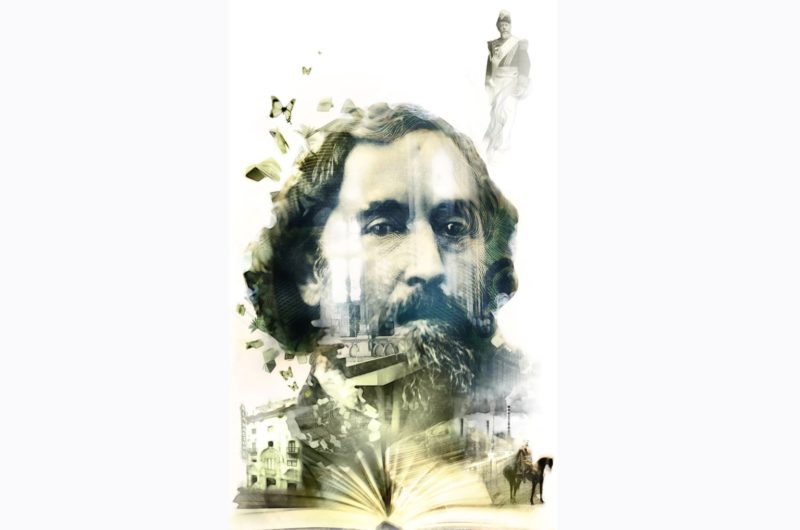

Más que a disponerme a las efusiones a que invita un cumpleaños de tan alto rango, procuraré conjurar la tentación del panegírico abusivo, proyectando un cuadro, si es posible, ameno y realista, con menos bronce aunque más humano, con los colores, las luces y claroscuros que se filtran por los vitrales del tiempo. Con matices conciliados, para ilustrar sobre el entretejido de la confiabilidad que emana como principal activo de una institución que es bastante más que empresa periodística al cabo de los tres siglos por los que ha cruzado. Hablaré de la identidad de LA NACION; por eso hablaré de Mitre como lo he hecho en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

El 4 de enero de 1945, a mitad del camino que está alcanzando el mojón de los 150 años, LA NACION reflexionó sobre lo que había sido la experiencia acumulada en el arte y ciencia de la información. Hoy, es ocasión propicia para volver a pensar, después de otros 75 años, en lo que ha sido esa aventura maravillosa que se ha recreado hasta aquí en más de 53.000 números.

Lo que LA NACION hizo en 1945 fue publicar un compendio razonado de cómo había sido informar, opinar, y además entretener, día tras día, sobre los hechos cotidianos, las situaciones y tendencias que habían acontecido en la Argentina y el mundo entre 1870 y 1945; de qué manera se los había contextualizado, en tiempo y espacio, a fin de exponer una síntesis de comprensión orientadora de su propia trayectoria. Piénsese que un diario de alguna jerarquía apenas imprime por día el dos o el tres por ciento de las palabras que se encuentra autorizado a publicar. Su calidad se puede juzgar, pues, por lo que edita y cómo lo edita, y no menos, por lo que deja de editar.

A lo largo de 150 años LA NACION ha actualizado sin pausas, sobre el lecho de principios establecidos desde el origen, las formas de cumplir la misión que Bartolomé Mitre había trazado para el nuevo diario. En ese sinfín de innovaciones, véase la importancia que en los tiempos más inmediatos ha asumido la novedosa categoría de las notas de investigación, con el impacto mundial de los cuadernos de Centeno.El fundador era un hombre fogueado tanto en el pensamiento político y cultural estratégico como en la acción física denodada, en redacciones, tribunas partidarias y funciones públicas, de gobierno administrativo y de legislación, de carácter civil y militar. Había actuado en teatros de operaciones bélicas: en el principal, sirvió en calidad de comandante en jefe de los ejércitos de la Triple Alianza mientras presidía la nación argentina.

Mitre disponía de una personalidad serena en el triunfo, paciente y resignada en la derrota. Algunos adversarios embrollaban lo que subyacía en esa templanza del temperamento. Percibían más rasgos de frialdad que de firme coherencia en su comportamiento público. Mitre había forjado desde la temprana adolescencia una personalidad hecha para «el equilibrio maravilloso» del que Juan Zorrilla de San Martín hablaría en las exequias, en 1906. Pero bajo el fuego arrebatado de las pasiones políticas su vida pública fue objetada, como en rigor lo han sido todas, y exaltada, como lo han sido pocas, en particular en los años postreros de su carrera. El júbilo popular lo abrazó en un recibimiento apoteótico al regresar en 1890 al país, después de un año en Europa.

No recuerdo, de mis años de corresponsal para América Latina, en la década del 60, un solo político de renombre, del peruano Haya de la Torre al colombiano López Michelsen, que desconociera la influencia continental de LA NACION en las letras y en la cultura en general

Se aludió a que Mitre encarnaba una figura con «sangre de estatua». ¿Era ese, en verdad, el personaje? ¿O era quien al pronunciar la afilada sentencia se retrataba a sí mismo, en una de sus tantas horas de desborde emocional incontenible? ¿Quién podía haber perpetrado aquel dictamen sino Sarmiento, con quien Mitre había compartido, sin embargo, exilio, prédicas desde la prensa y barricadas políticas, y también filas en arrestos como los que confluyeron en Caseros, atraídos por el mando del general Justo José de Urquiza, para abatir «la tiranía trascendente» de Juan Manuel de Rosas, a la que beatificó de tal modo Carlos Ibarguren, uno de los líderes doctrinarios del nacionalismo? ¿Quién, sino el genio que opuso la civilización a la barbarie, haciendo escuela a fin de zamarrear conciencias entre argentinos indecisos o pusilánimes?

Mitre mantuvo con Sarmiento distanciamientos pronunciados, pero que pudieron haber sido aún mayores de no haber mediado la relación amistosa entre los hijos: Dominguito, muerto en la guerra contra el Paraguay, y Bartolito, a quien el autor del Facundo llevó consigo a la legación argentina en los Estados Unidos, que asumió, antes de ser presidente, por encargo de Mitre.

Al fundar LA NACION, Mitre tenía 48 años. Había entregado a Sarmiento la presidencia de la Nación después de haber acometido, entre 1862 y 1868, la tarea de consolidar institucionalmente el país. Contratiempos económicos demoraron por meses la aparición del diario. Trece años antes Mitre había publicado la primera versión de la Historia de Belgrano y de la independencia argentina. Fue periodista desde los 17 años. Comenzó a escribir en las páginas de El Iniciador, en Montevideo. Haría oír su credo más tarde en El Nacional y La Nueva Era, de esa ciudad; en El Pacificador, de Corrientes; en El Progreso, de Santiago de Chile; en El Comercio, de Valparaíso; en El Nacional, El Soldado de la Ley y Los Debates, de Buenos Aires.

Mitre acababa de cerrar la Nación Argentina, órgano de combate político cuya conducción había confiado a José María Gutiérrez, amigo entrañable. Resolvió sustituirla por este otro diario, hoy sesquicentenario, al que concibió como tribuna de doctrina. Estaría destinado a propagar el ideario liberal que soñaba para el país.

Aspiraba a sustraer a la población de la primaria condición de pueblo a fin de enaltecerla como conjunto ciudadano. Se empeñaba en acendrar entre los pobladores del inmenso territorio nacional el sentido cabal de sus derechos, y, por igual, el de los deberes que les corresponden como integrantes de una nación jurídicamente organizada. Apoyo a la independencia entre los poderes de gobierno y a que se acate el monopolio de la fuerza en manos del Estado. En el nombre de LA NACION, Mitre resumió la idea matriz de su proyecto periodístico.

Como diría el general Agustín P. Justo, o como Mariano de Vedia y Mitre habría hecho decir a Justo en el estudio preliminar a las Obras Completas de Mitre, publicadas por el Congreso de la Nación, Mitre sostuvo, contra la mayoría de los hombres de su tiempo, que la Nación era anterior a las provincias. Que sobre la base de la preexistencia de la nacionalidad debía configurarse la organización federal del país.

Mitre se remitía al acta de la fundación argentina, firmada en Tucumán el 9 de julio de 1816 por las Provincias Unidas reunidas en congreso. Casi doscientos años después, un gobierno mezquinó la magnitud histórica de aquel Congreso de Tucumán -el congreso de los abogados y los prelados, según acomplejada interpretación- al declarar 2015 como año del bicentenario de la «primera» declaración de la independencia. Se prestó la Cámara de Diputados de la Nación a la tergiversación histórica, pero no prosperó en el Senado la iniciativa que hubiera legitimado por ley la mera aserción de Artigas a Pueyrredón -cuando este le comunicó, como Director Supremo, que constituíamos desde el 9 de julio un Estado independiente- de que eso ya lo habían resuelto él y otros caudillos del Litoral el año anterior, en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay.

No siempre LA NACION alumbró editoriales de claridad meridiana. En algunas de las horas sombrías la destreza más virtuosa de un redactor se ventilaba en la habilidad de mitigar peligros, contrabandeando conceptos por el delgado y elusivo desfiladero de las entrelíneas. En sentido estricto, para la técnica tipográfica las entrelíneas no son sino espacios en blanco. Ha sido la historia de este diario, como se comprenderá, obra de hombres y, por lo tanto, de seres imperfectos.

Como tales tropezaron, por tal o cual motivo, con la complejidad de querellas de resolución inextricable en disciplinas que en un medio exigente orbitan por todos los meridianos del conocimiento humano. Sea unas veces por el inesperado infortunio, como el de anticipar la necrología de buenas gentes que gozaban todavía de razonable salud: traición de certezas sobre lo que se creía saber del oficio, hasta que los errores cometidos en el fragor cotidiano se repararon a conciencia de las responsabilidades en juego. Sea otras veces porque los editores vacilaron, acaso para no vacilar después, cuando debieron resolver con urgencia esta o aquella angustia instalada en las conciencias cívicas. Sea, por fin, porque generaciones de periodistas se atormentaron, desvalidos de antecedentes de manual, ante cambios disruptivos, tal cual se dice ahora, impuestos por el incesante y abrasivo progreso, hasta que todo volvió al trajín normalizado de acuerdo con la afortunada regla de oro que termina rigiendo en la eterna porfía entre el hombre y la técnica.

En los albores de LA NACION palomas mensajeras acarreaban mensajes destinados a la agencia francesa Havas, a la que estuvo suscripto el diario, con las noticias últimas del frente en la guerra franco-germana de 1870. Desde entonces LA NACION ha sido actora de los principales procesos de innovación periodística, en papel y en las más diversas plataformas digitales, y de permanente renovación en las comunicaciones.

Estas se han potenciado en las últimas décadas, como es harto notorio, con la interconexión digital de todos con todos. En un mundo más democrático, el mayor en ese sentido en la historia de la humanidad, donde miles de millones de hombres y mujeres, casi sin limitación de edades, apelan a todas horas a las plataformas de comunicación masiva, para informar e interpretar a su antojo lo que les parece.

Según un cliché infaltable en foros empresariales, esa es la buena noticia; la mala noticia, según un relevamiento calificado, hecho en la Universidad de Stanford, es que ocho de cada diez adolescentes confía a ciegas en lo que se dice y escribe por las redes sociales. No tienen capacidad para sopesar la falsedad o verosimilitud de las noticias.

Sabíamos que en el submundo cacofónico y lunático de las redes colapsaba la prestancia del lenguaje público y privado, pero no estábamos alerta sobre las extremas implicancias de aquel otro fenómeno. Se comprende la alarma, estando de tal manera en riesgo el futuro, la preocupación que hay en la Unesco y en otras organizaciones intergubernamentales por disponer de pautas que guíen a las nuevas generaciones a distinguir bajo qué condiciones pueden depositar la confianza en asuntos de información pública y abordar el mundo del conocimiento que los hará libres.

El capital reunido para fundar LA NACION había sido de 800.000 pesos representados en 32 acciones. Mitre vendió libros, muebles y objetos artísticos de su acervo a fin de adquirir cuatro de esas acciones. En total, eran nueve socios. Mitre se convertiría años después en único dueño del diario

En el mejor de los casos, Gutenberg podría decir que la Biblia ha vuelto a circular de mano en mano, como él lo había logrado por vez primera a mediados del siglo XV con la impresión por tipos móviles, que aún perduraba en las primeras décadas de LA NACION. Pero todo es ahora mucho más complejo y contradictorio que aquello.

También las tecnologías más avanzadas han abierto paso a un mundo menos jerarquizado y profesional, más confuso y caótico, en relación con la propagación sistematizada de informaciones y comentarios que aseguran las organizaciones de periodistas profesionales preparados para difundir noticias después de haberlas sometido a verificación suficiente. Y para cumplir con el papel fundamental, a renglón seguido, de comentar por qué se han producido los hechos de que se ha informado y qué puede sobrevenir en consecuencia, según sano criterio, para nuestros intereses y sentimientos.

Esa ha sido la labor de LA NACION en 150 años, con hitos estelares, como lo fue la decisión impulsada en 1957 por el subdirector Juan Santos Valmaggia, en quien reconozco al más deslumbrante de mis maestros, de que el diario publicara semanalmente comentarios económicos, políticos, gremiales, de vida religiosa, a cargo de periodistas especializados. Hoy, esto parece natural, pero hasta hace sesenta años los medios como LA NACION solo se abanicaban entre las crónicas, despojadas de contenidos subjetivos, y los editoriales, que expresan la opinión oficial de un diario si se tiene la valentía de hacerla pública.

En el siglo XIX, LA NACION quedó en silencio por cuatro clausuras. Estuvo cerrado cinco meses desde fines de septiembre de 1874 hasta marzo de 1875. Mitre había asumido como jefe de la revolución que alzó la bandera de la pureza del sufragio y cayó en La Verde, en los días finales de la presidencia de Sarmiento. Por la mayoría de seis votos contra dos, un consejo de guerra condenó a muerte al director del diario. Nicolás Avellaneda, sucesor de Sarmiento, conmutó la pena y se abrazó con Mitre en la política acuerdista de 1877. Fue un avenimiento precedido por otro conflicto, el de la segunda clausura, la de 1876, en momentos en que arreciaban nuevos vientos de fronda y Sarmiento apremiaba a gritos a que Avellaneda sancionara a la prensa opositora. Diez años más tarde, Mitre y Sarmiento se abrazaban por última vez, como en la juventud, al hacer causa en común por la candidatura presidencial de Manuel Ocampo, enfrentada a la del candidato oficialista, Miguel Juárez Celman, cuñado de Roca.

Juárez Celman fue, precisamente, quien clausuró LA NACION dos veces más, en julio de 1890. Lo dispuso en los prolegómenos de la revolución sofocada pero que lo derribó. El diario nunca rectificó la versión de haber sido vocero ideológico de esa revolución a pesar de que al estallar esta Mitre llevaba casi un año en Europa, un viaje del que prácticamente nada se sabe aún sobre lo que hizo.

La quinta y última clausura sufrida por LA NACION la ordenó el presidente Roca en 1901, entre los agitados debates sobre la unificación de la deuda pública. Hubo muertos y heridos por la represión en las calles de Buenos Aires. En el epicentro de la crisis se hallaban las negociaciones encargadas a Carlos Pellegrini en el exterior. Se truncaron al retirar Roca el proyecto de ley que había motivado la enardecida polémica callejera. Los opositores al gobierno habían temido, resumió LA NACION, que «con la cláusula sobre garantías y con la referente a los títulos sorteados y a los cupones vencidos, en el primer trance desgraciado [una crisis, una revuelta, conjeturó el diario] la ley de unificación diera motivo para la intervención efectiva sobre la riqueza nacional de las potencias acreedoras».

En 1902, a un suspiro de aquel conflicto, la serie de editoriales de LA NACION atribuidos a José Luis Murature abonaron el camino para acordar con Chile los Pactos de Mayo. Salvaron a nuestros países de una guerra inminente. Tal era el prestigio de Murature que el presidente Victorino de la Plaza le confió a su turno la cartera de Relaciones Exteriores.

Esa plaza de editorialista de temas internacionales la ocupó, entre 1954 y 1955, un historiador eminente, José Luis Romero. Después de perdidas por la persecución política las funciones de docente en la Universidad Nacional de La Plata y en el Liceo Militar, y sin la posibilidad ya de viajar a Uruguay para impartir enseñanza en la Universidad de la República, pues por decoro se había negado a solicitar la autorización especial para cruzar el río impuesta en 1953 por el régimen de Perón, Romero halló un lugar en LA NACION. Interrumpiría sus colaboraciones con el diario en 1955, al caer Perón y asumir la intervención del rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

Leandro Alem decía que la Unión Cívica Radical, que contribuyó a fundar en 1891, podría ser quebrada en la consecución de sus legítimos anhelos, pero nunca ser doblada. Menos dogmática, menos precipitada en la consideración de los procedimientos, LA NACION exploró, en cambio, la legitimidad de distintas alternativas en la lucha por afirmar la república que idealizaba. A veces, lo que preponderó en las decisiones editoriales fue la política de permanecer todo el tiempo posible junto a los lectores, confortándolos en su dignidad cívica.

Luis Mitre, director y nieto del fundador, fue encarcelado en la penitenciaría de Las Heras por la política editorial del diario durante la revolución de 1943. Eso sucedía en tanto Europa se calcinaba en la segunda gran guerra. En esta conflagración, como en la primera, la de 1914-1918, LA NACION estuvo resueltamente orientada en favor de la causa aliada, y crítica, en ambos casos, de la política de neutralidad del Estado argentino. George Clemenceau, David Lloyd George y Woodrow Wilson fueron retratados en nuestras páginas a menudo como héroes de la causa por la libertad. Esa misma causa se-ría encarnada más de veinte años después, en opinión constante del diario, por Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y el general Charles De Gaulle, con cuyo espíritu, sumado al de Harry Truman, se cristalizaría el sistema general de valores destinados a preservar la paz mundial que dio nacimiento a la Organización de las Naciones Unidas. En uno de los extraños intervalos que abre la historia entre visiones y sentimientos absolutamente antagónicos, LA NACION reconoció por igual, en aquel tiempo, la pugnacidad con la cual Stalin había logrado abatir a los ejércitos invasores de la Alemania hitleriana. Tampoco vaciló el diario en acreditar a Stalin un papel decisivo en la preparación de la nación en armas y en retemplar el bravío espíritu ruso en la defensa de la tierra en común, aun a costa del mayor número de bajas habidos en la descomunal contienda.

Borges y Julio Cortázar, cumbres de las letras argentinas del siglo XX, sumaron su genio literario en este diario al de varios premios Nobel de Literatura: Luigi Pirandello, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Camilo José Cela, entre otros. Ahora, Mario Vargas Llosa. Antes habían colaborado personalidades consagradas como Kipling, Tolstoi o Mann

Dos directores soportaron prisión por la energía argumental del diario; y, sin embargo, la línea editorial debió atenerse, en ciertas circunstancias entre otras igualmente arduas, a la ductilidad de la cual LA NACION rindió cuentas en los términos que siguen. Al celebrar los 75 años confió, arrebujándose en un barroquismo melancólico todavía validado por las convenciones de la época, que había renunciado en algunas ocasiones a la alta enhestadura en que hubiera querido colocar de mo-do invariable la prédica editorial. Que lo había hecho así para proteger la llama del ideario, «inclinando sobre él, a manera de broquel, el propio espíritu, tal como el junco se dobla ante la violencia de la corriente para no dejar de ser, en la humildad de su destino, lo que el Creador quiso que fuera». Oración de otro tiempo, desde luego, pero autocrítica inusual en el periodismo y la política.

El último de los biógrafos de Mitre, el académico Eduardo Míguez, dice que a lo largo de su carrera aquel concibió la virtud republicana como base de la libertad. La libertad, digamos, en su más rotunda complexión: libertad de expresión y de derecho a una prensa libre, libertad de comercio, de trabajo, de tránsito, de propiedad y libertad para la formación de la personalidad humana en ejercicio de derechos individuales y familiares, y de consuno con las responsabilidades colectivas previstas por la Constitución Nacional. En suma, Mitre inspiró una política editorial opuesta a las discriminaciones y abiertamente partidaria de la igualdad plena entre argentinos y extranjeros, como lo quiere el artículo 20 de la Constitución de 1853/60.

En LA NACION escribió un par de artículos Benito Mussolini (1922 y 1929) y en LA NACION encontró León Trotski (1930) palabras gratas, en el suplemento receptivo de la crítica literaria, a su efusión autobiográfica. LA NACION calificó a Trotski de ser «…un escritor de raza, dueño de un estilo cautivador, matizado por una ironía que suele lindar con el sarcasmo». En páginas más antiguas, Albert Einstein firmó una nota especial. Rescato aquel hallazgo deferente con Trotski, en circunstancias en que huía por el mundo de los perros stalinistas que lo perseguían, de La política mirada desde arriba, la obra canónica sobre LA NACION de Ricardo Sidicaro, a quien seguiré en citas de algunos editoriales del diario.

En 1920, uno de los más grandes directores en la historia de LA NACION, Jorge Adolfo Mitre, dejó en manos de Arturo Cancela, católico nacionalista, la dirección del Suplemento Literario que había resuelto incluir en las ediciones dominicales. Ese suplemento fue un vástago pródigo, que sumó a la resonancia internacional del diario la propia.

No recuerdo, de mis años de corresponsal para América Latina, en la década del 60, un solo político de renombre -del peruano Víctor Hugo Haya de la Torre al colombiano Alfonso López Michelsen, del venezolano Rafael Caldera al dominicano Juan Bosch- que desconociera la influencia continental de LA NACION en las letras y la cultura en general.

En la dirección del célebre Suplemento Literario se turnaron sucesivamente, después de Cancela, Enrique Méndez Calzada, Alfonso de Laferrère, Eduardo Mallea, Margarita Abella Caprile, Leónidas de Vedia, Jorge Cruz. LA NACION ha sido, en verdad, el diario de la cultura. Lo ha sido, si se quiere, desde 1878, en que convocó a Emilio Castelar, estrella del liberalismo español, para que abriera una representación del diario en Madrid. Tampoco se entendería LA NACION si se pasara por alto que ha sido el diario más compenetrado con las vicisitudes y desarrollo del campo argentino, o sea, el sector de mayor dinamismo y eficiencia de la economía nacional.

A Emilio Castelar no tardó en seguirlo en funciones similares, pero desde Nueva York, José Martí. El apóstol de la independencia de Cuba, como se lo conoce, escribió para LA NACION casi hasta su muerte, en 1895, víctima de una emboscada de soldados españoles mientras luchaba en la isla por la independencia de su país.

Se han editado libros con solo los artículos escritos para LA NACION por Miguel de Unamuno, por José Ortega y Gasset, por Alberto Gerchunoff. No ha habido en el periodismo argentino una figura comparable en estatura a la que el autor de Los gauchos judíos alcanzó en el género obituario en este diario.

Gerchunoff murió una noche de marzo de 1950 al desplomarlo un síncope en la esquina de San Martín y Sarmiento, cuando salía del diario. Quien en la jerga periodística había enterrado a tantas personalidades decisivas de su tiempo -a Gorki, a Justo, a Clemenceau, a Yrigoyen, a De la Torre, a Joyce- corrió, por ironías del destino, el albur de quedar él, justo él, insepulto, pues no portaba documento alguno al ser levantado su cuerpo de la calle y llevado a la Asistencia Pública, en Esmeralda 22. A la mañana siguiente, un jefe policial descubrió, por la etiqueta que remitía al nombre del sastre en el interior de un bolsillo, la identidad del cadáver de tan notable periodista y escritor.

A principios de los años veinte, Ortega y Gasset confesaba a los amigos que vivía ajustándose a los honorarios que percibía de LA NACION de Buenos Aires. En San Martín 344, en la pequeña sala de los editorialistas engalanada por un busto tallado en madera de Rubén Darío, en la que el poeta nicaragüense había pasado algunos años de trabajo, Manuel Mujica Láinez me refirió las razones por las cuales en 1919, al final de la guerra, se había instalado con la familia en París. Lo habían decidido los padres a raíz del deterioro de la economía familiar, ya que en París se vivía mejor, con menos recursos, que en Buenos Aires.

Un noble español, asistente del gran corresponsal general para Europa, Fernando Ortiz de Echagüe, percibía en 1924, en la agencia de LA NACION en París, una remuneración equivalente a la del director de Le Figaro. En los años veinte, con 10 centavos de un peso argentino se adquiría un franco francés, y así Céline, en la más celebrada de sus novelas, Viaje al fin de la noche, desnudó el desenfreno de señoritos argentinos en noches de juerga por París.

Más que por el interés de las curiosidades de categoría costumbrista, tales hallazgos importan por una cuestión de fondo: reflejan la relación directa que media entre el despliegue de personajes y empresas nacionales por el mundo y la fortaleza económica, y por ende política, del país del que aquellos provienen.

En las páginas de LA NACION publicaron Roberto Payró y Leopoldo Lugones, «el profeta pertinaz y dominical de ‘La Hora de la Espada'», se refociló Borges al despedirlo, en 1938. Borges, precisamente, y Julio Cortázar, cumbres de las letras argentinas del siglo XX, sumaron su genio literario en este diario al de varios premios Nobel de Literatura: Luigi Pirandello, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Camilo José Cela, entre otros. Ahora, Mario Vargas Llosa.

Antes, habían colaborado personalidades consagradas como Max Nordeau, Cesare Lombroso, Rudyard Kipling, Anatole France, Ramón del Valle Inclán, Herbert George Wells, León Tolstoi, Mark Twain, Thomas Mann, G.K. Chesterton, Federico García Lorca. La lista de nombres resonantes, confieso, es interminable, e incluso asombrosa, aun sin haber mencionado todavía a Hemingway, a Jean Cocteau, a Stefan Zweig.

Victoria Ocampo y su hermana, Silvina, tanto como Adolfo Bioy Casares y Ernesto Sabato, encontraron en LA NACION, diario de ideas liberales y también conservadoras, el ámbito apropiado para manifestar su pensamiento. ¿Pero qué decir, al revistar un elenco de izquierdas y derechas, de que también en sus páginas escribieron Manuel Gálvez, Raúl Scalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal, Hugo Wast, Leónidas Barletta y Pablo Neruda? Incluso, Pierre Drieu La Rochelle, el escritor francés que en 1945 se suicidó, seguramente atormentado por su colaboración con la ocupación nazi. Procuremos respuesta para esta otra pregunta: ¿Ha sido, acaso, este diario abierto al punto de haber aceptado cualquier colaboración recibida, a condición de que contuviera al menos atisbos razonables de originalidad, fuerza o elegancia en la prosa o la poesía?

En sus páginas han publicado autores que en modo alguno participaban de la política editorial de LA NACION, y si lo hicieron, ha sido con reticencia manifiesta. Eso ha sido así por un espíritu de amplio pluralismo. Ha habido excepciones, sin embargo. El viejo apotegma de que a la larga todo se paga queda verificado en el hecho de que entre los más enconados adversarios de LA NACION hayan militado figurones y figurantes de las letras, del periodismo y la política que vieron con disgusto cerradas, por los motivos que fueren, las puertas del diario celoso de no perder su identidad.

Mitre, que tenía el coraje de expresarse en estos delicados asuntos sin los remilgos de quienes caminan en puntas de pie por el campo minado de lo políticamente incorrecto, escribió, al rechazar una solicitada: «Si el director de un diario es un ente cuya misión consiste en hacer publicar cuanta atrocidad y disparate se pone en sus manos, ningún hombre decente sería director de diario, y estos no serían los órganos de opinión del pueblo, sino las cloacas adonde se arrojarían todas las inmundicias sociales».

José Ceppi y Julio Piquet desempeñaron en interinatos la dirección LA NACION. Fuera de Mitre, de sus hijos y de otros descendientes directos, fue José Antonio Ojeda, periodista salteño, el único no miembro de la familia del fundador que haya accedido a tal posición (1875-1882). Después llegaron Bartolomé Mitre y Vedia (1882-1893), que popularizó sus columnas costumbristas bajo el seudónimo de «Argos», y Emilio Mitre (1894-1909).

A la muerte de Emilio, dirigente del Partido Republicano y de quien se ha dicho que bien pudo haber ocupado en representación del conservadurismo modernista el lugar que cubriría al fin Roque Sáenz Peña, LA NACION adoptó la modalidad de sociedad anónima, que se prolonga hasta la actualidad. No menos importante fue que el diario hiciera saber que a partir de allí prescindiría de los compromisos políticos partidarios.

Luis Mitre sucedió en los tres años siguientes, de 1909 a 1912, a su tío Emilio; retornaría en 1932 a la dirección del diario, en reemplazo de Jorge Adolfo Mitre, a quien le había sido confiado ese cargo por veinte años (1912-1932). Fue este un cierre de época crítico, pues por dificultades financieras personales Jorge Adolfo había transferido, en caución por un préstamo, parte de su paquete accionario a Otto Bemberg, uno de los empresarios más poderosos de la época. De sus manos rescató esas acciones, no sin alguna persistencia al parecer, Luis Mitre.

Años después de ese suceso, el diputado Felipe Solari, del Partido Autonomista de Corrientes, enemistado con LA NACION a raíz de un comentario sobre supuestos delitos de contrabando habidos en su provincia, denunció en el recinto, en confusión malhadada por el traqueteo que el tiempo somete a cuestiones privadas como aquella, que LA NACION era «manejada por el mercantilismo yanqui». El asunto se aclaró en el mismo recinto porque al denunciante le salió al cruce un diputado demócrata progresista, cuyo crédito principal para referirse al asunto derivaba de su condición de yerno de Luis Mitre. Se trataba del diputado Julio Noble.

La salida de Jorge Adolfo Mitre de la dirección de LA NACION atenuó el perfil liberal, un poco decimonónico a esa altura decían los impugnantes, que le había insuflado el fundador. Había sido potente, en efecto, la influencia de los movimientos de renovación republicana, como el de la Joven Italia, de Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi, que se hicieron sentir por igual en Alemania y Francia, y con los que Mitre simpatizó. Fueron vientos que impulsaron al diario a acompañar, en la penúltima década del siglo XIX, las leyes de enseñanza común, gratuita y obligatoria, de secularización de los cementerios y de matrimonio civil.

Jorge Adolfo Mitre era un hombre de mundo, turfman de abnegadas apuestas, como la que arriesgó por un afamado zaino de su propiedad, Macon. Fue por años la más abultada de las hechas en Palermo. El nombre del crac, que ganó en 1925 y 1926 el clásico Carlos Pellegrini, ha sido perpetuado en la memoria popular por estos versos de Alberto Gómez: «Milonga que peinas canas / y ablandas mi corazón / como Old Man y Botafogo / Rico, Lombardo y Macon».

La salida de Jorge Adolfo Mitre de la dirección del diario coincidió con el asentamiento de la influencia entre los accionistas de María Delfina Astengo de Moores. Única heredera por la rama de Emilio Mitre, en la personalidad de esta dama se destacaban la devoción católica y la generosidad con la cual se entregaba a obras de caridad que canalizaron instituciones vinculadas a la Iglesia hasta su fallecimiento, en los años setenta.

Con Jorge Adolfo Mitre la política editorial de LA NACION expuso, a días de las elecciones del 8 de noviembre de 1931 a las que había convocado el presidente de facto, José Félix Uriburu, una discreta simpatía por el binomio Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, de la Alianza Demócrata Progresista-Socialista. Muchos, y próximos a LA NACION, habían esperado que el diario hubiera, en cambio, acercado posiciones a alguna de las dos fórmulas en las que fue nominado el general Justo: la de los conservadores de «Julito» Roca, que terminó triunfante, o la que integró José Nicolás Matienzo, por el radicalismo antipersonalista.

Lo que fue la apertura de un período excepcional de LA NACION coincidió con el ascenso al poder de Hipólito Yrigoyen, el caudillo radical cuya orientación política el diario juzgaría con manifiesta severidad en sus dos gobiernos. Tenía, por así decirlo, LA NACION el crédito de haber bregado en favor de que los votos indecisos del radicalismo santafecino se volcaran en 1916, tras fatigantes cabildeos, por Yrigoyen, y este fuera así elegido presidente. Distinta, en cambio, resultó la relación del diario con el gobierno de Marcelo T. de Alvear, al que saludó en 1922 como presidente, diciendo que «el radicalismo es una fuerza que a despecho de la conducta de quienes lo dirigen -por Yrigoyen, en primer lugar- contiene sanas energías y méritos efectivos para el futuro político».

En los seis años que corrieron hasta 1928, LA NACION no encontró mayores motivos para declinar de las simpatías iniciales por el gobierno de Alvear. Tanto fue así que en 1928 persistió en señalar los merecimientos de la alianza política que el alvearismo y partidos conservadores opusieron, en vano, a una nueva candidatura de Yrigoyen. El viejo caudillo casi duplicó los votos de la fórmula Leopoldo Melo-Vicente Gallo.

La conducción radical que proclamó la segunda candidatura presidencial de Yrigoyen había hecho saber que prescindiría de un programa partidario porque su programa era la Constitución misma. LA NACION contestó que «si en la Constitución, con la que evangeliza el partido, caben todos los programas, es, precisamente por eso, conveniente que cada partido diga en qué consiste el suyo».

Al cabo de dos años de su encumbramiento, Yrigoyen parecía en exceso envejecido, atrapado en un ensimis-mamiento extraño, advertía LA NACION en un editorial de 1929, al punto de «no darse cuenta -observaba el diario- de que tiene deberes constitucionales a los que ha de ajustar el desempeño de su mandato». Los días previos a la caída de Yrigoyen, la agitación juvenil universitaria demandaba en las calles el fin del gobierno radical. Al frente de una columna que avanzaba con ese clamor se incorporó el rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Alfredo Palacios.

La revolución estalló en la madrugada del sábado 6 de septiembre de 1930. Su jefe, el general Uriburu, llegó en automóvil descubierto a la Casa Rosada, al mediodía de esa jornada en la que ya había habido muertos por enfrentamientos con bolsones de yrigoyenistas en los alrededores del Congreso. Un militar joven aparece, en fotos periodísticas de la época, entre quienes reciben al general Uriburu. Es un ubicuo capitán. Su nombre, Juan Domingo Perón.

María Sáenz Quesada dice en su libro 1943, de aparición flamante, que «el Arzobispado de Buenos Aires echó al aire las campanas» en celebración de ese golpe militar. Le resulta difícil explicar el hecho porque Yrigoyen había mantenido excelentes relaciones con la Iglesia.

Pareciera, por lo tanto, un destilado de los fervores de aquel mosaico ciudadano e institucional el título de rara desmesura con el que LA NACION abrió la edición del domingo 7 de septiembre, a todo lo ancho de la portada: «Una multitud resuelta al heroísmo / salió ayer a las afueras de Buenos Aires /, cargó con el Colegio Militar como bandera / y toda la ciudad se le sumó al regreso». Ese título tendría su contrapeso en la condena flamígera constante del diario al fraude electoral que se enseñoreó en la Argentina entre 1931 y 1943.

El tono definitorio, por así decirlo, de LA NACION ya lo había calibrado Juan Balestra, en un juicio de fines del siglo XIX, en su libro El Noventa. Balestra había hecho notar, recuerda Sidicaro, la disparidad que había entre «la prudencia y el estilo más refinado de LA NACION«, y «la mayor franqueza y contundencia de La Prensa» de los Paz. Cuando La Prensa fue confiscada y puesta en manos de la CGT, en el verano de 1951, LA NACION publicó varios editoriales en su defensa. En uno, dijo que aspiraba a reivindicar para sí, a pesar de la dimensión trágica del asunto, lo que este importaba como honra para el colega acallado.

La Prensa vendía por entonces más de 400.000 ejemplares por día; LA NACION, 130.000. Esos datos configuraban una realidad que Perón pasó por alto cuando veinte años después le hice preguntar, por un enlace compartido, por qué se había apoderado de La Prensa y no de LA NACION. «Porque La Prensa era un diario de la plutocracia y LA NACION tenía raíces nacionales», contestó quien fue por tres veces presidente.

El capital reunido para fundar LA NACION había sido de 800.000 pesos representado en 32 acciones. Mitre vendió libros, muebles y objetos artísticos de su acervo a fin de adquirir cuatro de esas acciones; un número similar se adjudicaron José María Gutiérrez, Antonio Lezica, Anacarsis Lanús y Rufino de Elizalde, y con menos acciones, otros amigos. En total, nueve socios. Mitre se convertiría años después en único dueño del diario.

La calle San Martín estuvo asociada desde los días iniciales al nombre de LA NACION. El diario se editó en los primeros tres meses en los bajos de la casa de José María Gutiérrez, al 124 de la vieja numeración de esa calle, y después, hasta 1885, en que estrenó el primer edificio propio, LA NACION se imprimió en la casa que había sido donada a Mitre por colecta popular. Fue el hogar en que murió y se conoce hoy como Museo Mitre.

La evaluación, sin duda incompleta, de estos 150 años de LA NACION ha sido hilada con la voluntad de que registre por igual el cambiante contexto general del país y la fuerza dinámica de las tendencias que este acogió en las sucesivas épocas por las cuales el diario ha transitado. Dejamos a la política, a la pobre política, como dirían algunos historiadores a los que tengo en alto aprecio, el ardid de revisar el pasado, por el contrario, con ojos y sensibilidad del presente a fin de poner así la historia al servicio de intereses inmediatos y no de la verdad.